IERI OGGI

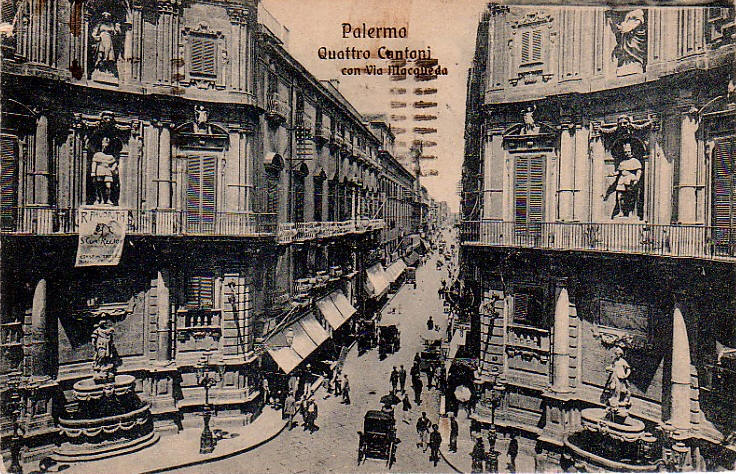

I QUATTRO CANTONI (fonte Wikipedia)I Quattro Canti sono una piazza ottagonale centralissima, incrocio fra i due principali assi viari di Palermo: la via Maqueda, a metà della sua lunghezza, e il Cassaro (la via, di origine fenicia, che collega l'acropoli, con il Palazzo dei Normanni al mare, oggi nota come Corso Vittorio Emanuele è la più antica strada di Palermo), anch'esso a metà del suo tragitto. Il nome esatto dello spazio è Piazza Vigliena (in omaggio al Viceré il cui nome completo era marchese don Juan Fernandez Pacheco de Villena y Ascalon), ma le fonti antiche lo ricordano come Ottangolo o Teatro del Sole perché durante le ore del giorno almeno una delle quinte architettoniche è illuminata dal sole.

Assunto nel 1606 il governo della città e dell'isola, il viceré affidò due anni dopo all'architetto Giulio Lasso, fiorentino, la sistemazione urbanistica di quel crocevia alla quale si lavorò per molti anni. Il progetto era ispirato al crocevia delle Quattro Fontane di Roma, disegnato dagli urbanisti di Sisto V in forme molto più dimesse della successiva versione palermitana.

Nel 1609 doveva già essere terminata la parte strutturale dei due cantoni poi detti di Santa Ninfa e di Sant'Agata, che portano gli stemmi del viceré Vigliena. Nel 1612 era completo il cantone di Santa Cristina, aderente a San Giuseppe, promosso dal viceré Ossuna. Nel 1615 Giulio Lasso è già morto e dal 1617 è direttore dei lavori Mariano Smiriglio, ingegnere del Senato e già sorvegliante del cantiere durante la direzione del Lasso.

Con Mariano Smiriglio si assiste ad un cambiamento del programma decorativo iniziale: nell'ordine superiore, che in origine avrebbe dovuto ospitare le statue dei sovrani, vengono sistemate le statue delle quattro sante vergini palermitane: Santa Cristina, Santa Ninfa, Sant'Oliva e Sant'Agata. Dei quattro simulacri regali, previsti originariamente in bronzo, da Scipione Li Volsi vengono eseguiti soltanto quelli di Carlo V, poi collocata in piazza dei Bologna e quella di Filippo IV, poi distrutta. Le attuali statue in marmo presenti ai Quattro Canti furono scolpite fra il 1661 ed il 1663 da Carlo Aprile.

Il 2 agosto 1630 vennero appaltati i lavori per la fabbrica delle quattro fontane con le statue delle Quattro Stagioni, anch'esse previste in bronzo e poi realizzate in marmo: la Primavera e l’Estate furono realizzate da Gregorio Tedeschi; l'Autunno e l'Inverno da Nunzio La Mattina. Le attuali conche inferiori delle quattro fontane sono ottocentesche e furono realizzate per poter nascondere quelle originarie col piano di calpestio della piazza che era stato ribassato.

L'architettura della piazza è molto semplice, rappresenta un perfetto ottagono formato da quattro edifici alternati da sbocchi viari.

STORIE PRODOTTI SICILIANI |

CANNOLO (fonte Wikipedia): cannoli sono una delle specialità più conosciute della pasticceria siciliana. In origine venivano preparati in occasione del carnevale; col passare del tempo la preparazione ha perso il suo carattere di occasionalità ed ha conosciuto una notevolissima diffusione sul territorio nazionale, divenendo in breve un rinomato esempio dell'arte pasticcera italiana nel mondo. Si compone di una cialda di pasta fritta (detta scòrza e lunga da 15 a 20 cm con un diametro di 4-5 cm) ed un ripieno a base di ricotta. Per la scorza, si formano piccoli dischi di pasta (fatta di farina di grano tenero, vino, zucchero e strutto) che vengono arrotolati su piccoli tubi di metallo e poi fritti, tradizionalmente nello strutto, oggi anche in grassi meno costosi. Prima delle moderne leggi in materia d'igiene, la pasta veniva arrotolata su piccoli cilindri ritagliati da canne, che diedero il nome al dolce. Il ripieno tradizionale consiste di ricotta di pecora setacciata e zuccherata, ma recentemente alcune pasticcerie hanno iniziato a produrne anche con ricotta di mucca, pur meno saporita di quella ovina, con crema pasticciera o crema di cioccolato. Ci sono poi differenze locali, che prevedono l'aggiunta di pezzi di cioccolato o di canditi o granella di nocciole. Il cannolo farcito viene poi spolverato di zucchero a velo. I cannoli vanno riempiti al momento di mangiarli; questo perché, con il passar del tempo, l'umidità della ricotta viene assorbita dalla cialda facendole perdere la sua croccantezza. Allo scopo di evitare questo inconveniente alcuni pasticcieri fanno colare del cioccolato fuso all'interno del cannolo per far si che lo stesso non si impregni e quindi rimanga croccante per più tempo |

CASSATA(fonte Wikipedia): Una cassata siciliana (dall'arabo qas'at, "bacinella" o dal latino caseum, "formaggio") è una torta tradizionale siciliana a base di ricotta zuccherata, pan di Spagna, pasta reale, frutta candita e glassa di zucchero. Nonostante l'apparente semplicità della ricetta, esistono innumerevoli varianti locali. Specialmente l'aspetto esteriore può variare da una scarna decorazione di glassa e un po' di scorza d'arancia candita fino a una opulenta costruzione baroccheggiante con perline colorate e una mezza dozzina di frutti canditi diversi. Sempre secondo le varianti locali, ci possono essere ingredienti aggiuntivi, come pistacchio, pinoli, cioccolato, cannella, maraschino o acqua di zagara. Una delle varianti più famose è quella dei cassateddi di sant'Aita, dolci tipici di Catania di solito preparati nel periodo della festa patronale. Si tratta di dolci a forma di mammella, fatti con pan di spagna imbevuto di liquore e farcito con crema, e ricoperti di glassa bianca con sopra una ciliegia candita. È chiara l'allegoria con le mammelle che furono asportate alla santa prima del martirio finale. Le radici della cassata risalgono alla dominazione araba in Sicilia (IX-XI secolo). Gli arabi avevano introdotto a Palermo la canna da zucchero, il limone, il cedro, l'arancia amara, il mandarino, la mandorla. Insieme alla ricotta, che si produceva in Sicilia dai tempi preistorici, erano così riuniti tutti gli ingredienti base della cassata, che all'inizio non era che un involucro di pasta frolla farcito di ricotta zuccherata e poi infornato. Nel periodo normanno, a Palermo presso il convento della Martorana, fu creata la pasta reale o Martorana, un impasto di farina di mandorle e zucchero, che, colorato di verde con estratti di erbe, sostituì la pasta frolla come involucro. Si passò così dalla cassata al forno a quella composta a freddo. Gli spagnoli introdussero in Sicilia il cioccolato e il pan di Spagna. Durante il barocco si aggiungono infine i canditi. Inizialmente la cassata era un prodotto della grande tradizione dolciaria delle monache siciliane ed era riservata al periodo pasquale. Un documento ufficiale[senza fonte] di un sinodo dei vescovi siciliani a Mazara del Vallo nel 1575 afferma che la cassata è "irrinunciabile durante le festività". Un proverbio siciliano recita "Tintu è cu nun mancia a cassata a matina ri pasqua" ("Meschino chi non mangia cassata la mattina di pasqua"). La decorazione caratteristica della cassata siciliana con la zuccata fu introdotta nel 1873 (in occasione di una manifestazione che si tenne a Vienna) dal pasticcere palermitano cav. Salvatore Gulì, il quale aveva un laboratorio nel centralissimo corso Vittorio Emanuele a Palermo |

ARANCINE (fonte Wikipedia): L' arancina (o arancinu) è una dî spicialità di la cucina siciliana ntra li cchiù canusciuti. Si tratta di na palla di risu, di 8-10 centìmitri, jincuta di na cumpusizzioni di sarsa, di furmaggiu picurinu, nu pezzu nicu di carni e, a voti, nu quartu di ovu duru o piseddi, lu tuttu misu a friiri nta l'ogghiu. Na vota ca lu risu pigghia lu culuri di n'arancia, si pô nèsciri e si pô manciari. La forma cancia a secunna di li zoni: ntâ zona di Palermu, pigghia la forma di na badduzza tunna e si chiama arancina; ntâ zona di Catania pigghia la forma di na palla pizzuta e si chiama arancinu. S'hannu a manciari p'afforza caudi. Lu pirsunaggiu di li libbra di Andrea Camilleri, lu cummissariu Montalbanu, è un manciaturi di arancini e fôru sti libbra a fari accanùsciri l'arancini nta tuttu lu munnu. A parti chidda tradizziunali, ci sunnu àutri tipi: ô burru, chî funci, chî spinaci, chî milinciani (chiamatu a la Norma, comu l'òpira immurtali di lu granni Vicenzu Bellini). |